新竹的母親河—頭前溪,據說是由竹北六張犁開基祖林先坤所命名的,舊時曾被稱為金門厝溪(流經金門厝)、油羅溪(從油羅山流出來的水)、竹塹溪(從竹塹港,也就是現在的舊港島出海)等。

在1904年(明治37年)完成的《臺灣堡圖》中開始出現頭前溪的名稱,但當時指的是溪洲下游的河段,和現今所指油羅溪與上坪溪在竹東大橋附近合流之後的中、下游河段不同。

頭前溪上游兩大支流分別為油羅溪、上坪溪。圖攝於油羅溪北角大橋。記者蔡宗儒/攝影

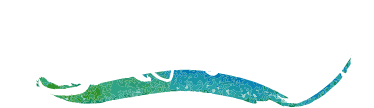

頭前溪屬中央管河川,上游兩大支流為油羅溪、上坪溪,分別源自李崠山(標高1,913公尺)、雪山山脈的鹿場大山(標高2,616公尺),匯流後始稱為頭前溪,經竹東鎮、芎林鄉、竹北市、新竹市,在南寮附近與鳳山溪匯流約500公尺後注入臺灣海峽,主流長度63.03公里,流域面積565.94平方公里。

頭前溪流域的地形,由東南山岳地帶向西北逐漸傾斜,依序為山岳、丘陵、台地和沖積平原。上游位於尖石、五峰等山地鄉,多為山林地帶,有李崠山、五指山等名山,及溫泉、溪谷、瀑布羅列其間;下游的新竹平原,是由頭前溪、鳳山溪與客雅溪共同沖積而成,大量漂沙導致海岸堆積,溪口沙洲持續擴大中。

該流域的年平均雨量約2,000多毫米,受季風和颱風影響,雨量集中於四月至九月,而每年十月至翌年三月為旱季。由於頭前溪的落差大,平均坡降約1/190,地勢傾斜、水流湍急,夏季易有山洪氾濫,冬季河床經常乾涸。

從上游到下游的主要支流,包括:油羅溪、上坪溪、鹿寮坑溪、崁下溪、柯子湖溪、冷水坑溪、豆子埔溪等。

頭前溪流域主要包括新竹縣尖石鄉、五峰鄉、橫山鄉、竹東鎮、芎林鄉、竹北市及新竹市,沿溪居民族群相當多元,河口地帶以閩南人(如興建隆恩圳的泉州人王世傑及其鄉親)為主,下游為閩客合居,中上游是客家庄(如粵人林欽堂、林先坤、姜勝智、林春秀等),山區則有泰雅族與賽夏族原住民。自臺灣光復到政府撤退遷臺以來,隨軍隊而來的大量移民也散居於各鄉鎮市。

明末以後移民來台墾殖,才開始小規模引水利用。建於康熙年間的隆恩圳,將竹塹近郊千甲荒地變水田,是台灣三大古圳之一;後來隆恩圳取水口被延伸改建為隆恩堰,連同上坪溪的上坪攔河堰,除提供農業灌溉用水外,並與寶山水庫和寶山第二水庫聯合運用,供應民生及工業用水。

1980年代,台灣第一座科學工業園區在新竹落腳,形成新興的科技產業聚落,為全球半導體業的科技重鎮之一,也獲得「台灣矽谷」之稱,而攸關生產命脈的工業用水,即是引自頭前溪。

由河口至源頭,頭前溪河段的主要橋樑,包括:竹港大橋、舊港大橋、舊社大橋、頭前溪橋(省道台1線、台鐵縱貫線、國道1號)、經國大橋、興隆大橋(高鐵五路)、頭前溪橋(台鐵六家線、台灣高鐵)、中正大橋、新中正橋、頭前溪橋(國道3號)及竹林大橋等。

位於油羅溪義興大橋與北角吊橋中間所種植的櫻花。記者蔡宗儒/攝影

白鷺鷥。圖片來源/羅慧娟提供

甜根子草,2023年的夕陽。圖片來源/劉月梅提供

栗小鷺。圖片來源/羅慧娟提供

在頭前溪左岸自行車道附近的草地環境,有稀有植物—臺灣大豆的分佈。臺灣大豆是臺灣原生特有亞種,喜好生長於全日照的開闊環境,特別是河川高灘地上,夏秋交界時會開出紫色小花。

中秋節前後,頭前溪畔常可看見大片白茫茫的甜根子草,因爲會將糖分儲存在莖部,嚐起來帶有甜味而得名,是臺灣河川高灘地的秋天標誌性景觀。銀合歡、互花米草、小花蔓澤蘭等植物,則是當地較常見破壞棲地環境的強勢外來種。

新竹市日本海軍第六燃料廠新竹支廠,簡稱六燃,是台灣重要的二戰工業遺址之一;2011年在六燃的大煙囪內發現全台唯一的霜毛蝠生殖群集,主要以頭前溪流域至出海口一帶為覓食活動區域,近年也在頭前溪上游的觀霧地區發現其珍稀蹤跡。

臺灣原生種水鳥—彩鷸、翠鳥、小雲雀、八哥、麻雀、班文鳥、蒼鷺、夜鷺等鳥類,還有眼蛺蝶、花鳳蝶、粗鉤春蜓、臺灣窗螢等昆蟲,以及貢德氏赤蛙、蓬萊草蜥、無毒的草花蛇等兩棲類,都是在頭前溪流域較常見的動物。

在頭前溪流域也可觀察到毛蟹,牠們是河海洄游生物,每年冬至前後會到河口產卵,小毛蟹苗在海邊漂流一個月後會回到半淡鹹水的河口,待長成約指甲大小時,再利用夏季豐沛的溪水溯溪洄游到中上游的山溝或小溪去成長。

在頭前溪的出海口泥灘地、紅樹林及河口濕地,經常可見有著一對招牌突出眼睛的招潮蟹類分布與活動。在水質較清潔的頭前溪主流水域,曾發現明潭吻鰕虎,為臺灣特有種魚類,喜愛棲息在溪流底部的石頭上。

上游山地鄉(尖石、五峰):生產水蜜桃、山藥、雪蓮、甜柿等高冷蔬果。

中游平地鄉鎮(橫山、芎林、竹東):橫山以柑橘、柿子為主;芎林、竹東出產蕃茄外,亦以客家米食如菜包、水粄、粄條、湯圓等聞名。

下游縣市(竹北市、新竹市):竹北市特產以各式各樣的蔬菜為主;新竹市最知名的是米粉、貢丸、花生醬。

旱坑地區曬柿子紅咚咚的富饒景象,是新竹客家文化最深刻的代表圖像。

圖片來源/聯合報系資料庫

清泉部落位於新竹縣五峰鄉桃山村,清溪隨處都有溫泉,為著名的溫泉鄉,擁有林泉、吊橋等景觀,已故知名旅遊作家三毛曾撰寫《清泉故事》,加上「西安事變」的「少帥」張學良曾經幽居此地,使得慕名而來者極多。

軟橋彩繪村是客家有機農村,有上坪溪水潺潺流過,臺電公司在竹東圳的圳路上建置了桂山發電廠軟橋分廠,是全臺最小的無人水力發電廠,並將其規劃成水力發電紀念公園,家家戶戶的牆面彩繪更是社區的一大特色。

其他如坐落於新竹縣芎林鄉鹿寮坑的自然谷環境信託基地、新竹六燃的霜毛蝠棲地—大煙囪下的家,以及頭前溪出海口附近的舊港島等地,都是探索歷史人文或自然生態的好去處。

早期河川治理偏重治水、利水、防洪減災,近年已轉變為重視河川生態保育,致力追求人類與自然的和諧共存。為因應氣候變遷與生物多樣性喪失的風險,河川治理亦要考量棲地環境保育、水岸風貌、水文化、歷史及自然地景等;同時將生態系服務功能(如糧食、乾淨水的供給等)納入整體考量,營造水、自然及人類之間的平衡關係。水道風險(安全防洪)、土地洪氾風險(韌性承洪)、藍綠網絡保育(修復永續),以及水岸縫合(克己補綠)是四大調適面向。

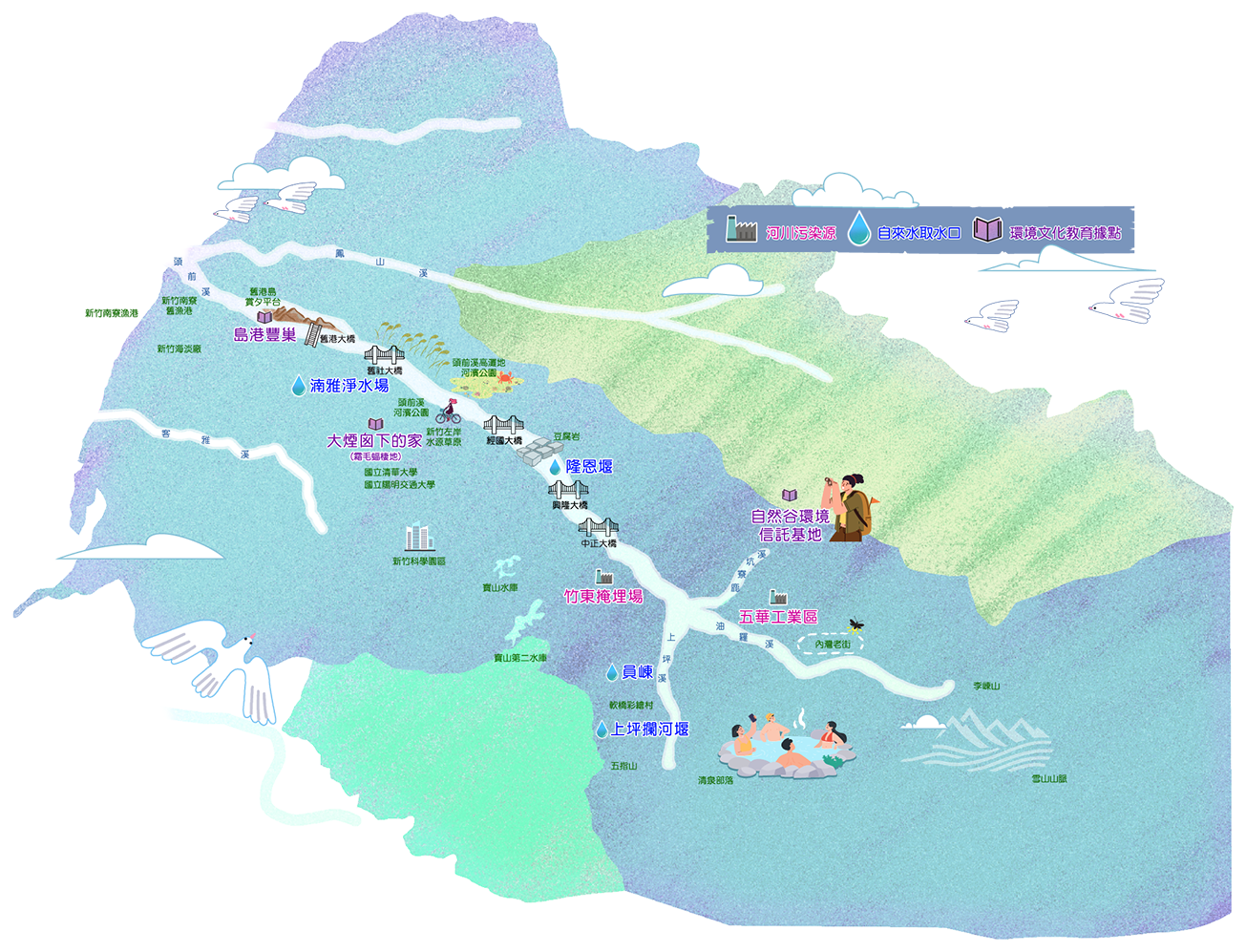

頭前溪隆恩堰水面上積累著家汙廢水的泡沫。記者陳靖宜/攝影

鹿寮坑溪旁,常有垃圾被隨意丟棄至溪邊草叢。記者蔡宗儒/攝影

位於鹿寮坑溪五華工業區永安橋旁排水水道上,累積著工業及家汙廢水。記者蔡宗儒/攝影

竹東掩埋場。圖片來源/聯合報系資料庫

2022年荒野保護協會第一次執行頭前溪流域的川廢調查,發現相對其他縣市,頭前溪的垃圾數量比較多,而且80%的垃圾集中在10%的河段,當時統計河川廢棄物分佈的三大熱點,分別是在出海口的左右岸、舊社大橋、中正大橋及上坪溪等地。

頭前溪是新竹地區的重要水源,特別是飲用水取水口的上游,卻有家庭生活汙水、垃圾滲出水、工業廢汙水、非法露營區汙水等多重污染源。例如新竹縣竹東鎮有一座垃圾掩埋場,垃圾滲出水可能會隨著雨水流進掩埋場下方的沙坑溪,並匯入頭前溪。

此外,位於頭前溪上游支流鹿寮坑溪旁、設立已超過40年的五華工業區,1990年代開始有半導體工廠進駐,但因為工業區沒有集中廢水處理設施,部分廠商會將廢水直接排進溪流。先前環保團體與大學合作調查,曾發現五華工業區排放口附近的田螺死亡或生長較差,且螺殼上檢驗出「鎵」,可能來自「砷化鎵」這種半導體原料。

清大研究團隊近年進行頭前溪的底泥檢測與生物毒性研究,發現「鎳」含量超過國內底泥品質指標下限,凸顯新竹作為半導體產業重鎮,必須正視新興污染物、重金屬污染等問題。

成立於2011年的「自然谷環境信託基地」,是台灣第一個成功的環境信託案例,這裡不僅僅是單純保留自然棲地,同時也是環境的學習中心,尊重生命,推廣環境教育及棲地保護,讓每個人都有機會參與相關環境議題及志工行動,藉由實際的參與促進公民的環境意識,發揮一己之力,為台灣山林永久保存一片淨土。

新竹縣芎林自然谷是臺灣第一個環境信託典範,也舉辦許多課程推廣環境教育,圖為自然谷舉辦「認識火」課程。圖片來源/聯合報系資料庫

繼北部淡水河、台中烏溪之後,荒野保護協會公布新竹頭前溪「河川廢棄物快篩調查」結果,發現全長近200公里的流域中,有高達136萬公升的河川廢棄物,八成以上都是塑膠製品。垃圾熱點多在出海口、新竹車站、高鐵站,以及觀光景點附近流域。

新竹荒野頭前溪川廢快篩技術工作坊,參與的志工們分組練習實作調查。記者蔡宗儒/攝影

成立於2020年的台灣乾淨水行動聯盟,關注台灣水資源永續運用議題,先前在大新竹地區歷經四年的公民行動,倡議「飲排分離」及「灌排分離」,也主導新竹市喝好水地方公投連署。

在倡議過程中,發現許多民眾對於自己周邊的水環境認知甚少,也發現水跨越行政區域,很容易因此成為三不管地帶。唯有透過提升水環境公民力,提升民眾參與水議題的相關背景知識及行動力,在政策倡議上才能有助於水資源永續運用。

由台灣乾淨水行動聯盟發起的地方公投「喝好水」,獲得跨黨派支持,2021年在頭前溪畔舉行記者會,呼籲市民記得領第5張選票,並投下同意票。圖片來源/聯合報系資料庫

在頭前溪的出海口有一個名為舊港的小島,位於往返新竹縣、新竹市橋樑的中間。過去海巡署使用的建築,目前由「島港。豐。巢」團隊進駐,每日都會開放與社區共用,並邀請當地區民共創食物森林,透過舉辦環島馬拉松、環境大冒險、島內求生、音樂祭、橫渡頭前溪等有趣活動關心生活環境。

竹塹社大「島港豐巢」團隊駐點舊港島。記者陳靖宜/攝影

2024年揭碑的「水清木華:環境科學與永續流域生活圈」永續棧,以清大擅長的環境科學及AI人工智慧技術,串聯國科會、水利署、環境部等政府單位,及荒野保護協會等在地環保團體的力量,一同守護頭前溪等河川流域。

2024年揭牌的清華大學永續棧,運用環境科學和AI科技,結合公部門及環保團體,一同守護頭前溪等河川流域。記者蔡宗儒/攝影